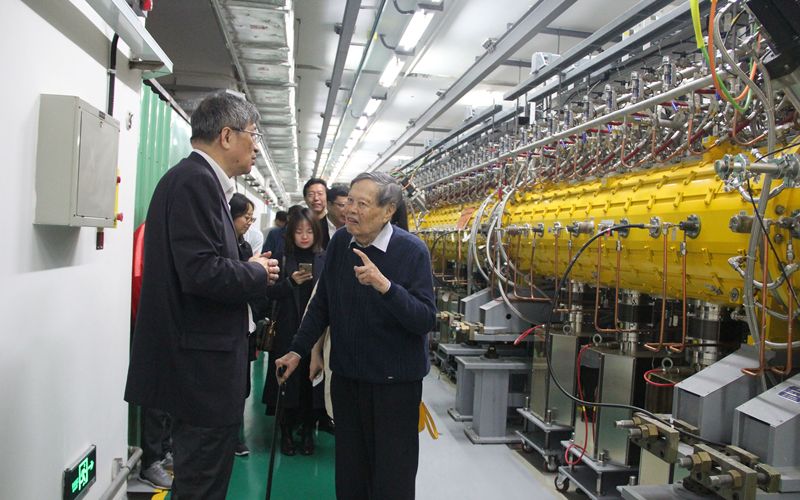

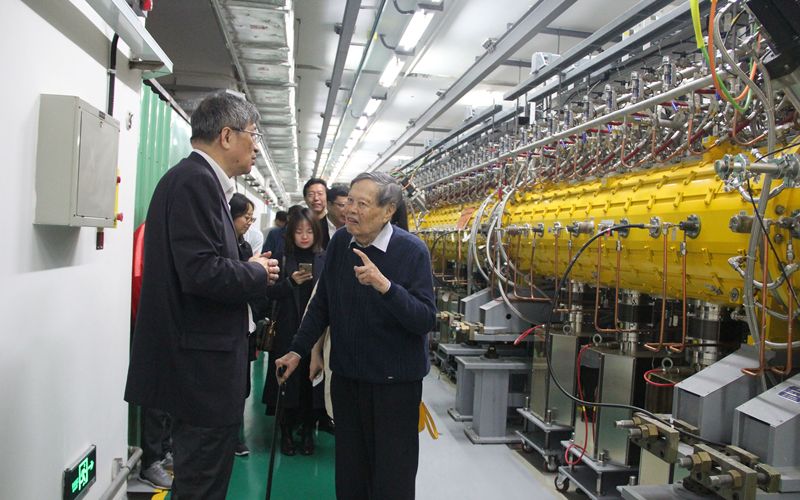

2025年10月18日,世界著名物理学家杨振宁因病去世,享年103岁。此前,2024年8月,这位美籍华裔物理学家去世,享年97岁。《世界物理学与中国科技发展史》。中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所原所长陈和生表示, 北京正负电子对撞机重大改造项目经理。 2019年2月,杨振宁参观中国散裂中子源直隧道,陈和生(左)与杨振宁(右)交谈。采访者提供的图片为促进中国科技交流和培养人才提供支持 “杨先生是20世纪世界上最伟大的物理学家之一。陈和声在缅怀杨振宁时说,他和米尔斯提出的“杨-米尔斯规范理论”奠定了他为后来的粒子物理学理论奠定了基础,并被认为是现代物理学的基础之一。他与李政道合作提出“忽略弱相互作用”的革命性思想,并获得1957年诺贝尔物理学奖,成为第一个获得诺贝尔奖的中国人。 “杨先生和李先生这两位科学界的巨人,年轻时就对科学做出了巨大贡献,获得了诺贝尔奖,对中国青少年影响深远。”陈鹤生说道。杨振宁虽旅居国外多年,但始终心系祖国,为促进我国科技交流与发展做了大量工作。 1971年,他克服阻力回国访问。大胆回到美国后,他向世界介绍了中国的情况,促进了中美之间的科学交流。 “他始终关心同步辐射技术的发展陈和生说,20世纪80年代初,杨振宁在纽约州立大学石溪分校时,邀请了很多国内物理学家来访,并邀请国内在同步辐射装置工作的研究人员到美国布鲁克海文国家实验室的同步辐射装置工作,为我国同步辐射的发展培养人才。 并培养了一支中国领先的科学家队伍。例如,曾任北京大学校长、国家自然科学基金委主任的陈嘉尔就在杨振宁的督导下访问了石溪大学。后来,杨振宁在清华大学建立了高级研究中心,吸引国际顶尖人才,并在国内交流中发挥作用。推动散裂中子等大型科学设施建设 来源。车之间的联系陈和生和杨振宁的合作始于1998年。当时,陈和生是中国科学院高能物理研究所所长。此后一直到2019年,他多次与杨振宁交流,探讨我国大科学装置的发展。 “当时杨先生正在推动中国自由电子激光器的发展,我和他讨论了北京直线加速电子对撞机做这项研究的利弊。我们经常通过电子邮件、电话讨论障碍。我每个节假日都给他发问候,他很快就回复了。”从2007年开始,陈和生就主导了东莞散裂中子源的建设。由于杨振宁是东莞理工学院的名誉院长,两人经常在东莞的一些活动中见面。”他建议东莞理工学院积极参与散裂中子源建设并利用散裂中子源开展科学研究。陈和生表示,在散裂中子源研制初期,杨振宁积极引进散裂中子源人才,支持人才引进基金,高度评价散裂中子源在满足国家发展战略和基础科学研究需求中的作用。杨振宁曾表示,散裂中子源建成后,他应该参加落成典礼。 “但主要散裂中子源设施在地下19米,由于一期建设资金紧张,主要区域没有电梯,所以2018年初达到验收指标时,我们没能邀请杨先生来。”陈鹤生说道。他回忆,2019年2月,在当地政府的资助下,散裂中子源直线加速器隧道内修建了电梯。托尔。 “我们立即邀请杨先生来参观,当时他身体健康,拄着拐杖行走,他饶有兴趣地听了我们的报告,参观了各大散裂设施中子源,了解了各个领域的前沿研究。”杨洁篪高度评价他们在国家的作用,并不遗余力地推动他们的发展。他对中国科学发展的贡献是巨大的,载入史册的。”“他永远是我们学习的榜样。”在陈和生的印象中,杨振宁虽然年事已高,但始终很清醒、很和善。他记得2011年12月,杨振宁与翁帆、方守贤等学者请他吃饭。杨振宁当时精神抖擞,精神抖擞。 那个时候。 “先生。杨振宁的往事记得清清楚楚,说话几乎没有口误,思维也很快。”陈和声最后一次见到杨振宁是在今年四月份,当时他体检了。住院期间和住在同一栋楼的是杨振宁的沙拉。晚上他去看望杨振宁时,发现他睡得很安稳。护士表示,他的一般情况稳定。 “今天听到杨先生去世的消息,我感到震惊和悲痛。他对世界物理学、中国科技发展、中国人才培养的贡献一直被载入史册,也永远成为我们学习的榜样。”陈鹤生说道。新京报记者 张璐 编辑 白爽 校对付春民

2025年10月18日,世界著名物理学家杨振宁因病去世,享年103岁。此前,2024年8月,这位美籍华裔物理学家去世,享年97岁。《世界物理学与中国科技发展史》。中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所原所长陈和生表示, 北京正负电子对撞机重大改造项目经理。 2019年2月,杨振宁参观中国散裂中子源直隧道,陈和生(左)与杨振宁(右)交谈。采访者提供的图片为促进中国科技交流和培养人才提供支持 “杨先生是20世纪世界上最伟大的物理学家之一。陈和声在缅怀杨振宁时说,他和米尔斯提出的“杨-米尔斯规范理论”奠定了他为后来的粒子物理学理论奠定了基础,并被认为是现代物理学的基础之一。他与李政道合作提出“忽略弱相互作用”的革命性思想,并获得1957年诺贝尔物理学奖,成为第一个获得诺贝尔奖的中国人。 “杨先生和李先生这两位科学界的巨人,年轻时就对科学做出了巨大贡献,获得了诺贝尔奖,对中国青少年影响深远。”陈鹤生说道。杨振宁虽旅居国外多年,但始终心系祖国,为促进我国科技交流与发展做了大量工作。 1971年,他克服阻力回国访问。大胆回到美国后,他向世界介绍了中国的情况,促进了中美之间的科学交流。 “他始终关心同步辐射技术的发展陈和生说,20世纪80年代初,杨振宁在纽约州立大学石溪分校时,邀请了很多国内物理学家来访,并邀请国内在同步辐射装置工作的研究人员到美国布鲁克海文国家实验室的同步辐射装置工作,为我国同步辐射的发展培养人才。 并培养了一支中国领先的科学家队伍。例如,曾任北京大学校长、国家自然科学基金委主任的陈嘉尔就在杨振宁的督导下访问了石溪大学。后来,杨振宁在清华大学建立了高级研究中心,吸引国际顶尖人才,并在国内交流中发挥作用。推动散裂中子等大型科学设施建设 来源。车之间的联系陈和生和杨振宁的合作始于1998年。当时,陈和生是中国科学院高能物理研究所所长。此后一直到2019年,他多次与杨振宁交流,探讨我国大科学装置的发展。 “当时杨先生正在推动中国自由电子激光器的发展,我和他讨论了北京直线加速电子对撞机做这项研究的利弊。我们经常通过电子邮件、电话讨论障碍。我每个节假日都给他发问候,他很快就回复了。”从2007年开始,陈和生就主导了东莞散裂中子源的建设。由于杨振宁是东莞理工学院的名誉院长,两人经常在东莞的一些活动中见面。”他建议东莞理工学院积极参与散裂中子源建设并利用散裂中子源开展科学研究。陈和生表示,在散裂中子源研制初期,杨振宁积极引进散裂中子源人才,支持人才引进基金,高度评价散裂中子源在满足国家发展战略和基础科学研究需求中的作用。杨振宁曾表示,散裂中子源建成后,他应该参加落成典礼。 “但主要散裂中子源设施在地下19米,由于一期建设资金紧张,主要区域没有电梯,所以2018年初达到验收指标时,我们没能邀请杨先生来。”陈鹤生说道。他回忆,2019年2月,在当地政府的资助下,散裂中子源直线加速器隧道内修建了电梯。托尔。 “我们立即邀请杨先生来参观,当时他身体健康,拄着拐杖行走,他饶有兴趣地听了我们的报告,参观了各大散裂设施中子源,了解了各个领域的前沿研究。”杨洁篪高度评价他们在国家的作用,并不遗余力地推动他们的发展。他对中国科学发展的贡献是巨大的,载入史册的。”“他永远是我们学习的榜样。”在陈和生的印象中,杨振宁虽然年事已高,但始终很清醒、很和善。他记得2011年12月,杨振宁与翁帆、方守贤等学者请他吃饭。杨振宁当时精神抖擞,精神抖擞。 那个时候。 “先生。杨振宁的往事记得清清楚楚,说话几乎没有口误,思维也很快。”陈和声最后一次见到杨振宁是在今年四月份,当时他体检了。住院期间和住在同一栋楼的是杨振宁的沙拉。晚上他去看望杨振宁时,发现他睡得很安稳。护士表示,他的一般情况稳定。 “今天听到杨先生去世的消息,我感到震惊和悲痛。他对世界物理学、中国科技发展、中国人才培养的贡献一直被载入史册,也永远成为我们学习的榜样。”陈鹤生说道。新京报记者 张璐 编辑 白爽 校对付春民

陈和生院士缅怀杨振宁:两项贡献奠定了上世纪物理学的基础 - 新京报

2025年10月18日,世界著名物理学家杨振宁因病去世,享年103岁。此前,2024年8月,这位美籍华裔物理学家去世,享年97岁。《世界物理学与中国科技发展史》。中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所原所长陈和生表示, 北京正负电子对撞机重大改造项目经理。 2019年2月,杨振宁参观中国散裂中子源直隧道,陈和生(左)与杨振宁(右)交谈。采访者提供的图片为促进中国科技交流和培养人才提供支持 “杨先生是20世纪世界上最伟大的物理学家之一。陈和声在缅怀杨振宁时说,他和米尔斯提出的“杨-米尔斯规范理论”奠定了他为后来的粒子物理学理论奠定了基础,并被认为是现代物理学的基础之一。他与李政道合作提出“忽略弱相互作用”的革命性思想,并获得1957年诺贝尔物理学奖,成为第一个获得诺贝尔奖的中国人。 “杨先生和李先生这两位科学界的巨人,年轻时就对科学做出了巨大贡献,获得了诺贝尔奖,对中国青少年影响深远。”陈鹤生说道。杨振宁虽旅居国外多年,但始终心系祖国,为促进我国科技交流与发展做了大量工作。 1971年,他克服阻力回国访问。大胆回到美国后,他向世界介绍了中国的情况,促进了中美之间的科学交流。 “他始终关心同步辐射技术的发展陈和生说,20世纪80年代初,杨振宁在纽约州立大学石溪分校时,邀请了很多国内物理学家来访,并邀请国内在同步辐射装置工作的研究人员到美国布鲁克海文国家实验室的同步辐射装置工作,为我国同步辐射的发展培养人才。 并培养了一支中国领先的科学家队伍。例如,曾任北京大学校长、国家自然科学基金委主任的陈嘉尔就在杨振宁的督导下访问了石溪大学。后来,杨振宁在清华大学建立了高级研究中心,吸引国际顶尖人才,并在国内交流中发挥作用。推动散裂中子等大型科学设施建设 来源。车之间的联系陈和生和杨振宁的合作始于1998年。当时,陈和生是中国科学院高能物理研究所所长。此后一直到2019年,他多次与杨振宁交流,探讨我国大科学装置的发展。 “当时杨先生正在推动中国自由电子激光器的发展,我和他讨论了北京直线加速电子对撞机做这项研究的利弊。我们经常通过电子邮件、电话讨论障碍。我每个节假日都给他发问候,他很快就回复了。”从2007年开始,陈和生就主导了东莞散裂中子源的建设。由于杨振宁是东莞理工学院的名誉院长,两人经常在东莞的一些活动中见面。”他建议东莞理工学院积极参与散裂中子源建设并利用散裂中子源开展科学研究。陈和生表示,在散裂中子源研制初期,杨振宁积极引进散裂中子源人才,支持人才引进基金,高度评价散裂中子源在满足国家发展战略和基础科学研究需求中的作用。杨振宁曾表示,散裂中子源建成后,他应该参加落成典礼。 “但主要散裂中子源设施在地下19米,由于一期建设资金紧张,主要区域没有电梯,所以2018年初达到验收指标时,我们没能邀请杨先生来。”陈鹤生说道。他回忆,2019年2月,在当地政府的资助下,散裂中子源直线加速器隧道内修建了电梯。托尔。 “我们立即邀请杨先生来参观,当时他身体健康,拄着拐杖行走,他饶有兴趣地听了我们的报告,参观了各大散裂设施中子源,了解了各个领域的前沿研究。”杨洁篪高度评价他们在国家的作用,并不遗余力地推动他们的发展。他对中国科学发展的贡献是巨大的,载入史册的。”“他永远是我们学习的榜样。”在陈和生的印象中,杨振宁虽然年事已高,但始终很清醒、很和善。他记得2011年12月,杨振宁与翁帆、方守贤等学者请他吃饭。杨振宁当时精神抖擞,精神抖擞。 那个时候。 “先生。杨振宁的往事记得清清楚楚,说话几乎没有口误,思维也很快。”陈和声最后一次见到杨振宁是在今年四月份,当时他体检了。住院期间和住在同一栋楼的是杨振宁的沙拉。晚上他去看望杨振宁时,发现他睡得很安稳。护士表示,他的一般情况稳定。 “今天听到杨先生去世的消息,我感到震惊和悲痛。他对世界物理学、中国科技发展、中国人才培养的贡献一直被载入史册,也永远成为我们学习的榜样。”陈鹤生说道。新京报记者 张璐 编辑 白爽 校对付春民

2025年10月18日,世界著名物理学家杨振宁因病去世,享年103岁。此前,2024年8月,这位美籍华裔物理学家去世,享年97岁。《世界物理学与中国科技发展史》。中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所原所长陈和生表示, 北京正负电子对撞机重大改造项目经理。 2019年2月,杨振宁参观中国散裂中子源直隧道,陈和生(左)与杨振宁(右)交谈。采访者提供的图片为促进中国科技交流和培养人才提供支持 “杨先生是20世纪世界上最伟大的物理学家之一。陈和声在缅怀杨振宁时说,他和米尔斯提出的“杨-米尔斯规范理论”奠定了他为后来的粒子物理学理论奠定了基础,并被认为是现代物理学的基础之一。他与李政道合作提出“忽略弱相互作用”的革命性思想,并获得1957年诺贝尔物理学奖,成为第一个获得诺贝尔奖的中国人。 “杨先生和李先生这两位科学界的巨人,年轻时就对科学做出了巨大贡献,获得了诺贝尔奖,对中国青少年影响深远。”陈鹤生说道。杨振宁虽旅居国外多年,但始终心系祖国,为促进我国科技交流与发展做了大量工作。 1971年,他克服阻力回国访问。大胆回到美国后,他向世界介绍了中国的情况,促进了中美之间的科学交流。 “他始终关心同步辐射技术的发展陈和生说,20世纪80年代初,杨振宁在纽约州立大学石溪分校时,邀请了很多国内物理学家来访,并邀请国内在同步辐射装置工作的研究人员到美国布鲁克海文国家实验室的同步辐射装置工作,为我国同步辐射的发展培养人才。 并培养了一支中国领先的科学家队伍。例如,曾任北京大学校长、国家自然科学基金委主任的陈嘉尔就在杨振宁的督导下访问了石溪大学。后来,杨振宁在清华大学建立了高级研究中心,吸引国际顶尖人才,并在国内交流中发挥作用。推动散裂中子等大型科学设施建设 来源。车之间的联系陈和生和杨振宁的合作始于1998年。当时,陈和生是中国科学院高能物理研究所所长。此后一直到2019年,他多次与杨振宁交流,探讨我国大科学装置的发展。 “当时杨先生正在推动中国自由电子激光器的发展,我和他讨论了北京直线加速电子对撞机做这项研究的利弊。我们经常通过电子邮件、电话讨论障碍。我每个节假日都给他发问候,他很快就回复了。”从2007年开始,陈和生就主导了东莞散裂中子源的建设。由于杨振宁是东莞理工学院的名誉院长,两人经常在东莞的一些活动中见面。”他建议东莞理工学院积极参与散裂中子源建设并利用散裂中子源开展科学研究。陈和生表示,在散裂中子源研制初期,杨振宁积极引进散裂中子源人才,支持人才引进基金,高度评价散裂中子源在满足国家发展战略和基础科学研究需求中的作用。杨振宁曾表示,散裂中子源建成后,他应该参加落成典礼。 “但主要散裂中子源设施在地下19米,由于一期建设资金紧张,主要区域没有电梯,所以2018年初达到验收指标时,我们没能邀请杨先生来。”陈鹤生说道。他回忆,2019年2月,在当地政府的资助下,散裂中子源直线加速器隧道内修建了电梯。托尔。 “我们立即邀请杨先生来参观,当时他身体健康,拄着拐杖行走,他饶有兴趣地听了我们的报告,参观了各大散裂设施中子源,了解了各个领域的前沿研究。”杨洁篪高度评价他们在国家的作用,并不遗余力地推动他们的发展。他对中国科学发展的贡献是巨大的,载入史册的。”“他永远是我们学习的榜样。”在陈和生的印象中,杨振宁虽然年事已高,但始终很清醒、很和善。他记得2011年12月,杨振宁与翁帆、方守贤等学者请他吃饭。杨振宁当时精神抖擞,精神抖擞。 那个时候。 “先生。杨振宁的往事记得清清楚楚,说话几乎没有口误,思维也很快。”陈和声最后一次见到杨振宁是在今年四月份,当时他体检了。住院期间和住在同一栋楼的是杨振宁的沙拉。晚上他去看望杨振宁时,发现他睡得很安稳。护士表示,他的一般情况稳定。 “今天听到杨先生去世的消息,我感到震惊和悲痛。他对世界物理学、中国科技发展、中国人才培养的贡献一直被载入史册,也永远成为我们学习的榜样。”陈鹤生说道。新京报记者 张璐 编辑 白爽 校对付春民